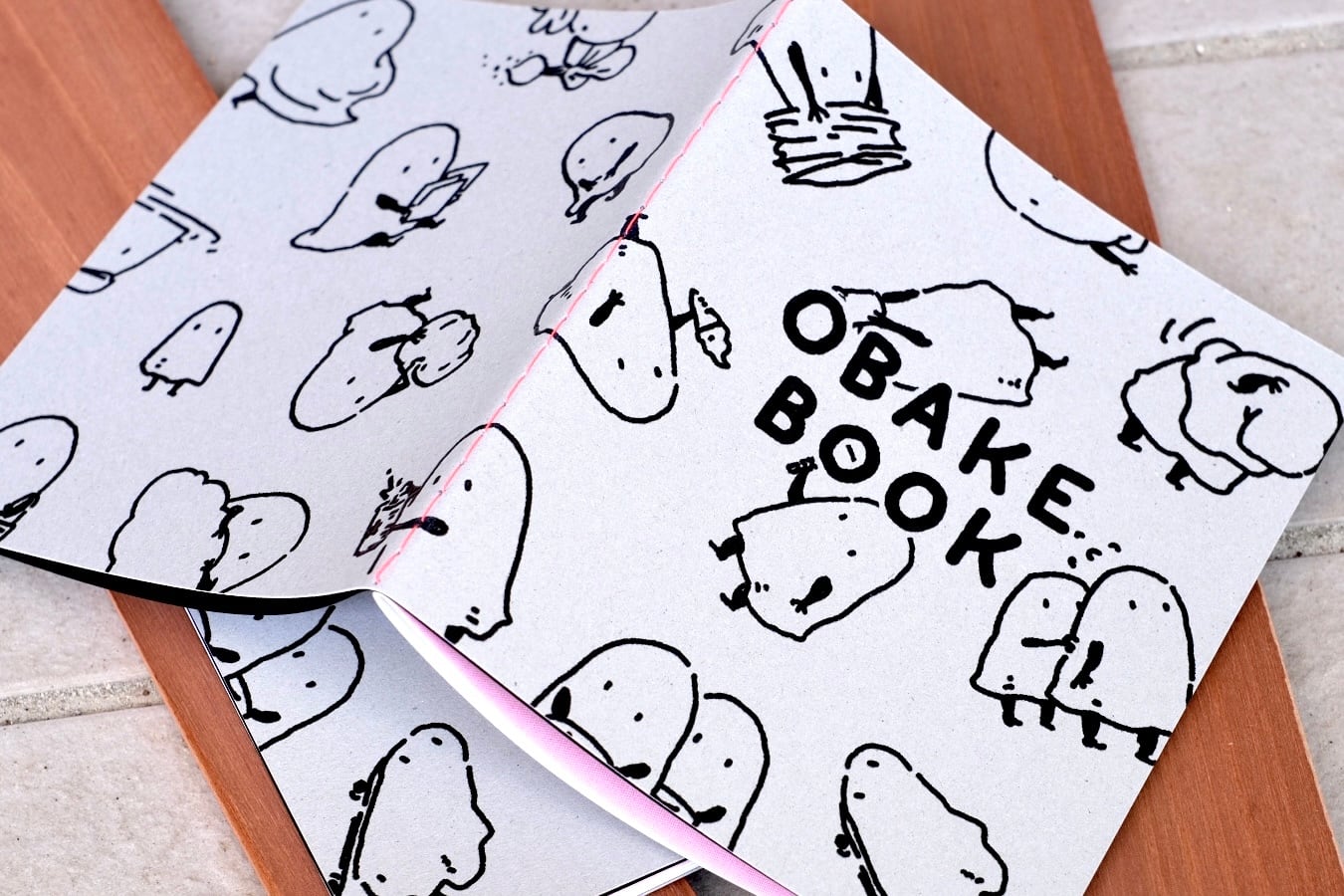

Nishikawa Keisuke

・・・

にしかわ けいすけ / NISHIKAWA Keisuke

個人作家としてリソグラフを中心に制作

デザインフェスタ等のイベントに定期出展中

活動の発信はInstagramにて

【リソグラフ作品のご注意事項】

印刷面を擦るとカスれ、

色移りする場合があります。

直接お手をふれないようにお取り扱いください。

印刷の特性により個体ごとに微量な版ズレ、

カスれ、にじみがあり、 WEB上の画像とは

見た目が若干異なる場合があります。

作品の個性としておたのしみください。

過度な日差しにより退色、紙ヤケがおこります。

直射日光を避けて

飾っていただくことをおすすめします。

【返品について】

紙折れ、破れ、水濡れ等の初期不良がありましたら

お取り替えいたします。

CONTACTページから問い合わせください。